Im Jahr 1909 schrieb Dietrich Schindler-Huber, der Neffe von Pauline Escher, ihre Erinnerungen nieder und liess ein Buch drucken . Anlass war der 80. Geburtstag von “Tante P”, wie sie auch von der nachkommenden Generation, ja sogar noch von meinem Vater (*1935) genannt wurde. Hier der vollständige Inhalt des Buches.

Wollenhof

Mein Geburtstag ist der 26. September 1829. Dieser Tag

trägt im Bürklikalender den Namen Pauline. Damit hat

es seine besondere Bewandtnis. Vorher stand dort ein

anderer Name. Aber Herr Bürkli und mein Vater waren

gute Bekannte und als der Kalendermann von meiner Geburt hörte,

wollte er meinem Vater eine Freude machen und teilte ihm mit, dass

in Zukunft der Geburtstag den Namen des Kindleins tragen werde. So

kommt es, dass seither am 26. September Pauline im Zürcher

Kalender steht. Meine Geburtsstätte ist der Wollenhof, jenes alte

Gebäude an der Limmat, das schon im 10. Jahrhundert eine

kaiserliche Zollstätte gewesen sein soll samt Kaufhaus für alle Waren,

die von Wallenstadt an zu Wasser nach Basel und weiter rheinabwärts

gingen. Später war es als „Sidemülli“ bekannt, um im 17. Jahrhundert

den bis ins Jahr 1878 getragenen Namen „Wullenhof“ anzunehmen.

Meine Großeltern väterlicherseits waren Herr Salomon Escher, Zunft-

meister, wohnhaft gewesen im Wollenhof und seine dritte Frau Regula

Bodmer, Schwester von Bodmer im Windegg und Heinrich Bodmer in

der Arch. Großvater und Großmutter kannte ich nicht; die Großmutter

starb, als mein Vater 3 oder 4 Jahre alt war, der Großvater 8 Jahre später.

Man erzählte sich in meiner Jugend, dass die Großmutter ihre Heirat

habe verschieben müssen, bis ihr jüngster Bruder, Heinrich Bodmer in

der Arch, zur Welt gekommen sei, weil sie ihre Mutter dann pflegen musste.

Mein Großvater war eher ein etwas pedantischer Mann und im Gegen-

satz zu seinem Schwager, Junker Georg Escher von Berg, ein sehr solider

Charakter. Junker Escher war ein Aristokrat, diese hielten zu Österreich,

während mein Großvater als „Patriot“ mit den Franzosen ging. Als

dann Junker Escher wegen politischen Umtrieben sich nach Stuttgart flüchten

musste, besorgte mein Großvater seine Familien- und Gutssachen in Berg

und Eigenthal.

Meine Großeltern mütterlicherseits waren Herr Gerichtsherr Paulus

Heß im Florhof und seine Frau geborene Küngold Schultheß aus dem

Schmittenhaus. Herr Paulus Heß war Gerichtsherr in Nürenstorf, be-

kannt als ein gerechter Richter, der die Weiber in die Trülle stecken

lassen musste; er verschaffte sich Respekt und verstand es mit den Leuten

umzugehen. Dazumal bestanden noch die Malefiz-Gerichte als oberste,

über Leben und Tod entscheidende Gerichtsbehörde. Es wurde uns Kindern

erzählt, wie es da hergegangen. War es ein Todesurteil, welches das Gericht

gefällt hatte, so wurde dasselbe am Mittwoch Nachmittag durch die

Geistlichen dem Delinquenten angekündigt, am Donnerstag Nachmittag

1 Uhr wurde derselbe von den Geistlichen, Weibeln und Landjägern im

Wellenberg abgeholt, und unter fortwährendem Geläute vor das Rathaus

geführt, wo er unterhalb der Treppe das Urteil anhörte, welches von

einem Sekretär aus einem der Fenster des Großratssaales verlesen wurde.

Meine Großeltern mütterlicherseits waren Herr Gerichtsherr Paulus

Heß im Florhof und seine Frau geborene Küngold Schultheß aus dem

Schmittenhaus. Herr Paulus Heß war Gerichtsherr in Nürenstorf, be-

kannt als ein gerechter Richter, der die Weiber in die Trülle stecken

lassen muszte; er verschaffte sich Respekt und verstand es mit den Leuten

umzugehen. Dazumal bestanden noch die Malefiz-Gerichte als oberste,

über Leben und Tod entscheidende Gerichtsbehörde. Es wurde uns Kindern

erzählt, wie es da hergegangen. War es ein Todesurteil, welches das Gericht

gefällt hatte, so wurde dasselbe am Mittwoch Nachmittag durch die

Geistlichen dem Delinquenten angekündigt, am Donnerstag Nachmittag

1 Uhr wurde derselbe von den Geistlichen, Weibeln und Landjägern im

Wellenberg abgeholt, und unter fortwährendem Geläute vor das Rathaus

geführt, wo er unterhalb der Treppe das Urteil anhörte, welches von

einem Sekretär aus einem der Fenster des Großratssaales verlesen wurde.

Hierauf wurde der Delinquent von dem Scharfrichter gebunden und,

begleitet von den zwei Geistlichen, über die untere Brücke, die Strehl-

gasse hinauf durch den Rennweg, längs der Sihl und zur Sihlporte

hinaus auf die Richtstätte geführt und dort das Strafurteil vollzogen.

Herr Paulus Heß betrieb neben seiner Tätigkeit als Gerichtsherr

einen Rohseidenhandel; mit seinen Mailänder Seidenherren tauschte er

kleine Aufmerksamkeiten aus: er sandte Zürcher Zungen nach Mailand,

sie Zuckererbsen, Kastanien, große Brote und flüssige Nouga nach Zürich.

Im Sommer wohnte mein Großvater abwechselnd im Letten und in

Nürenstorf. Der Letten gehörte ihm; er war ein guter Landwirt.

Politisch hielt er es wie sein Schwager, Burgermeister Paul Usteri, mit

den „Patrioten“. Ums Jahr 1843 ließ er sich seinen Zopf mit der

kleinen Masche — der bis dahin von fast allen Herren getragen wurde

— abschneiden und schenkte ihn seiner ältesten Enkelin; er ist heute

noch in der Familie.

Die Großmutter war eine lebhafte, äußerst angenehme Frau.

Meine Mutter war eine schöne Frau; ich sehe sie heute noch im

Sammetrock mit Spitzen und Strauszenfedern im Haar. Sie erzählte

oft, wie sie als Kind mit ihrer Mutter, den Geschwistern und der

Stubenmagd um einen Tisch saßen, auf dem ein Unschlittlicht

brannte. Sie erinnerte sich auch gerne einer Soirée bei Madame

Schultheß zum Rech, wo sich die fremden Diplomaten trafen, und wo

bei jenem Anlaß — es war ein Bal costumé — der französische

Gesandte Talleyrand als Marchande de coeurs verkleidet, ihr ein

goldenes Herz schenkte, das noch vorhanden ist. In jener Soirée

erhielt Talleyrand die Mitteilung, daß Napoleon von der Insel Elba

kommend, am 1. März (1815) in Marseille gelandet sei; dieser Umstand

erklärte später den Anwesenden das plötzliche Verschwinden

Talleyrands aus der Soirée.

Von ihrer Hochzeitsreise wußte sie zu erzählen, daß, als sie in der

Stuttgarter Oper war, mit einem rosaroten Hut, der König von

Württemberg einen Lakeien sandte um sich zu erkundigen, wer die

hübsche jungeDame sei. Dagegen beklagte sie sich, daß sie mit ihrem

jungen Gatten immer so laut sprechen müsse, weil er nicht gut höre.

Mein Vater hatte seine Eltern, wie bereits erzählt, frühzeitig ver-

loren. Er machte seine Lehre im Geschäft des Herrn Direktor Daniel

Bodmer an der Sihl und besuchte später mit Herrn Bodmer die Frank-

furter Messe. Wir wissen wenig über seine Jugendjahre; oft hat er von

seiner Stiefgroßmutter gesprochen, einer geborenen Steiner von

Winterthur, Mutter der zweiten Frau seines Vaters, die im

Brunnenturm wohnte und sich seiner sehr annahm. Diese Frau Escher

von Berg war in der ganzen Stadt bekannt für ihre vorzüglichen

Reisküchli, die niemand so wie sie zu machen verstand.

Im Jahre 1816 heiratete mein Vater. 1822 kaufte er das Landgut

zum Engenweg von Baumeister Voegeli „nebst Vieh, Schiff und

Geschirr“, wie ein Eintrag unterm 31. August jenes Jahres im Gutbuch

des Engenweg erklärt.

Pauline

Wenn ich von mir selber erzählen soll, so ist eine meiner frühesten

Erinnerungen der Tag, an welchem ich an der Hand meines Vaters

in ein dunkles Zimmer geführt wurde, in dem ein grün umhangenes

Wiegeli stand und in welchem man mir mein neugeborenes

Schwesterchen zeigte (17. Februar 1833). Eine weitere ganz deutliche

Erinnerung ist die, dass ich mit meinem Papa bei einbrechender

Dunkelheit vom Engenweg in die Stadt wanderte und dann das

schaurige Schauspiel hatte, dass bei der Schmiede außerhalb der Porte

glühende Funken aus dem Kamin flogen. Die Schmiede mit den

Schurzfellen und Ambossen und Hämmern machten jedesmal einen

gewaltigen Eindruck auf mich.

Zum besseren Verständnis muss ich hier eine kurze Beschreibung des

damaligen Zürich geben, wie ich es noch in der Erinnerung habe. Die Nieder-

dorfporte bestand damals noch (bis 1835), und die Neumühle war in die

Fortifikationsmauern zum Teil eingebaut. Den Übergang über die Limmat

vermittelte hier der sogenannte lange Steg, eine hölzerne, offene Brücke für

Fußgänger; er verband den untersten Teil der großen Stadt mit dem

Schützenplatz. Weiter oben, am Fröschengraben war das Rennwegtor

und am Zürichsee, beim Ausflusse der Limmat aus dem See, stand noch

das feste Pallisadenwerk mit einer verschließbaren Öffnung zum Durch-

lassen für die Schiffe. Die Einfahrtsstelle war gesperrt durch einen mit

Eisenspitzen beschlagenen Stamm, den sogenannten Grendel und außerdem

noch besonders geschützt durch einen darüber errichteten steinernen Bau,

die Grendelhütte. Dahinter stand mitten im Flusse ein fester Turm, der

Wellenberg, welcher als Gefängnis benützt wurde. Um die ganze Stadt

herum liefen noch die Schanzen, doch waren die Porten, das Oberdorf-

tor, das Kronentor und das Niederdorftor bereits abgetragen und die

Entfernung der Schanzen war (seit 1833) auch beschlossene Sache. Trotz-

dem war der Eintritt in die Stadt bei Nacht nicht möglich; aus polizeilichen

Gründen wurden die Tore verrammelt und die Schlüssel auf der Haupt-

wache beim Rathaus deponiert. Dort mussten sie vom Pförtner erst

geholt werden, wenn sich der Einlass-Begehrende über seine Persönlichkeit

ausgewiesen hatte.

Eine Erinnerung aus frühester Jugend ist auch die erste Fahrt eines

Dampfschiffes auf dem Zürichsee. Es muss etwas ganz außerordentliches

gewesen sein, dass es mir als ein so wichtiges Ereignis im Gedächtnis

blieb. Was ich erzähle, ist mir geblieben von Beschreibungen, die mir

damals gemacht wurden. Darnach soll das Schiff im Jahre 1835.

von England gekommen und von Mannheim aus mit feinen eigenen

Maschinen nach Kaiser-Augst gefahren sein. Dort sei es auseinander-

genommen und in Zürich wieder montiert worden. Als „Minerva“

habe es dann regelmäßig Fahrten nach Rapperswil unternommen. 1838

kam das zweite Dampfschiff auf den See, das von Escher-Wyß gebaut

wurde und den Namen „Republikaner“ trug. 1839 wurde sodann

der „Linthescher“ auf den Zürichsee versetzt; ein Jahr früher waren

meine Eltern auf ihrer Reise nach Mailand über den Wallensee damit

gefahren.

Im Jahre 1833, als sich die Familie um einen Kopf vermehrte,

hatte sie mit ihren drei Töchtern nicht mehr gut Platz im Wollenhof, deshalb

kaufte Papa von Baumeister Chüri Stadler das Kronentor. Das alte

Kronentor, das den Neumarkt gegen den Kirschengraben abschließende

Tor mit einem hohen steinernen Turm, das im 15. und 16. Jahrhundert

die Familien Rordorf, Schwend und Meyer von Knonau bewohnt hatten,

war im Jahr 1827 abgetragen und an seine Stelle das heutige Kronentor

gebaut worden. Ein Teil des vormaligen Obmannamtgartens war dazu

als Gartenplatz abgetreten und dem früheren Turme gegenüber von

der Stadt ein laufender Brunnen errichtet worden. Das Haus war im

Rohbau fertig, als es Papa übernahm.

Vom Kronentor aus musste ich als 5-jähriges Kind auf den Münsterhof

in die Lismerschule, die von Jungfer Fehr geführt wurde. Zu jener Zeit

hatten alle Häuser im Neumarkt Kellerläden, die schräg in die Straße

hinausstanden und da machte es mir stets besonderen Spaß, auf jeden

Laden hinauf und wieder herabzuspringen. Ruhiger gelangte ich in

die Schule vom Engenweg aus, wenn’s regnete. Da setzte man mich in

einen Tragkorb, den Jakob Kägi am Rücken trug, so, dass ich gerade

noch mit meinem Rollenkopf darüber hinaus schaute und über Allem

spannte sich der Schirm Jakob's und schützte vor dem Nass werden. Das

soll ein gar artiges Bildchen gewesen sein. In der Schule lernte man

lismen und säumen und die Lehrerin pflegte den Unterricht zu begleiten

mit den Worten: „Hühnerbickli — Haberstichli — schöni Stichli“. Kamen

wir im Winter ins Kronentor, so ging die „Wildi“ wieder los und

wenn die Buben am Halseisen mir beim Schlitten zu nahekamen, so

überfuhr ich sie, während ich den Hälmi Däniker, der hervorragend bös

war und mich überfuhr, mit „Du bist en Säubub“ begrüßte. Bis ich kon-

firmiert wurde, huldigte ich dem Keßlerschlitten am Halsise. Ich hatte dazu

Hosen an, die länger waren als der Rock, mit „Anftöß“ unten von gleichem

Stoff wie dieser. Ich kletterte auch auf Leiterwagen, hatte meine eigene

Seiltänzerei, eine Stange auf zwei Böcken mit gekreideten Schuhen und

Balancierstange. Ging dann aber unsere Mama abends aus, so konnte ich

den ganzen Tag vorher weinen. Ging ich in eine Einladung, so musste ich

„brieggen“. Später freilich änderte sich das. Wenn meine guten Freundinnen

M. v. Planta und M. Pasteur alljährlich einmal ins Hôtel Baur kamen, dann

war ich so gerne bei ihnen, dass es Tränen gab, wenn sie wieder fortgingen.

Meine liebsten Erinnerungen aber knüpfen sich an den Letten, wo

die Großeltern wohnten. Hei! wie war es dort herrlich. Man pflügte

und ackerte, man drosch und buck sein eigenes Roggenbrot, man hütete

das Vieh und wälzte sich im Heu. Aber erst in der Kammer war's

großartig. Da stand eine große leere Bettlade und ein bedeckter Bad-

kasten, in dem man Haushaltis und Schuhschoppis spielte, oder dann

holte man den Kinderwagen mit den hohen Rädern herunter und fuhr

im Galopp in den hintern Letten. Elisi, Polini und Chäppi Heß waren

die wildesten dabei.

Unsere Kindermagd Babette Köberli aber sang uns gar schöne

Lieder vor, von denen das am häufigsten vorgetragene nachfolgenden

Reimen ging:

Geh, Schwester, lauf der Pforte zu

Es läut‘ wer an der Glocke:

„Wer störet uns in unserer Ruh?

Geh, greif nach Deinem Rocke“.

„Wer läutet?“

„Es stehet vor der Pforte hier

Ein repussierter Offizier

„Aus Preußen.“

„Sie haben doch die Gütigkeit,

Den Namen mir zu sagen.

Mein Amt erfordert jederzeit

Den Fremden auszufragen.“

„Ihr Name.“

„Dass man sogleich den Namen sagt,

Wenn nur ein Klosterfräulein fragt,

„Mit Nichten.“

„Herr Offizier, nur nicht so kühn,

In diesen Klostermauern —

Geh‘ ich zu der Frau Priorin,

So werden Sie's bedauern.“

„Ich gehe.“

„Was tut's doch viel, so geht nur hin

Zu meiner Bas der Priorin.

„Und meldet mich.“

„Wie! meine Frau wär‘ Ihre Bas,

Die Tante eines Helden?

Jedoch ich treibe keinen Spaß,

ich eile Sie zu melden.“

„So geht doch.“

„Frau Priorin, so hört mich an,

Ein Fremder lässt sich melden,

Ein schöner, ein galanter Mann,

Das Muster eines Helden.“

„O Wunder.“

„Jedoch mir wird verzweifelt bang,

Denn Ihr Herr Vetter wart‘ schon lang.

„Da kommt er.“

„Willkommen seien Sie mir Frau Bas,

Sie werden mich nicht kennen,

Jedoch, ich treibe keinen Spaß,

Ich eile mich zu nennen.“

„Ich heiße Hans von Pulverrauch,

Von Pulverrauch — so heiß ich.“

Die weitern Verse wurden uns Kindern verschwiegen.

Dass es bei all diesen Herrlichkeiten bisweilen spät wurde, bis wir

in den Engenweg zurückkehrten, ist selbstverständlich; aber dann war's

unsicher durch's Lettengäßchen zu gehen, wo gelbschwarze Salamander

so häufig waren, dass man oft darauf trat, trotz dem Laternli, ohne

welches man die Reise nie antrat.

Anno 1837 mussten wir eine Badekur in Schinznach machen. Ich

musste die „Ausschlächte“ bekommen. Die Mama ging mit uns drei

Töchtern. Aber Pauline und Illine, oder auch Pauli und Illi genannt,

waren nicht zu verbrauchen. Einmal, so geht die Sage, fiel Pauli aus

dem Bett auf den Boden und zerbrach da ein tönernes Gefäß, das

gewöhnlich in separatem Gehäuse oder unter dem Bett seine Aufstellung

findet und wurde dafür von der 4 Jahre jüngern Schwester mit dem

Zuruf „Du bist es Säuchind“ getadelt. Die älteste Schwester hielt es

hauptsächlich mit den im Bade anwesenden Franzosen und machte mit

ihnen Tagespartien.

Mein Vater

Während wir Töchter heranwuchsen, war unser Vater in seinem

Geschäft im Wollenhof und in öffentlichen Angelegenheiten

äußerst tätig. Im Wollenhof, der anno 1702 aus Geß‘schen

Händen in diejenigen der Familie Escher übergegangen war,

hatte schon mein Großvater, Zunft- meister Salomon Escher,

einen Seidengewerb geführt, der in den achtziger Jahren des 18.

Jahrhunderts zu großer Blüte gelangte, später aber unter den

Einwirkungen der französischen Revolution schwer zu leiden

hatte. Im Jahre 1806 starb mein Großvater und nachdem der

ältere Bruder meines Vaters, Joh. Jakob anno 1813 von der

Leitung des Geschäftes zurückgetreten war, übernahm mein

Vater mit seinem 2 Jahre jüngern Bruder Heinrich den Gewerb

und führte ihn unter der Firma Salomon Escher weiter. Die

beiden Brüder brachten denn auch durch ihre rastlose Tätigkeit

und durch ihre Umsicht den „Wollenhof“ bald so zu Ehren, dass

derselbe im zweiten und dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts

an der Spitze der zürcherischen Seidenstoff-Fabriken stand und

seinen Besitzern großes Ansehen und reichen Gewinn eintrug.

In den Zwanziger-Jahren beschäftigte der Wollenhof 500—550 Seiden-

weber im Umkreise von zwei bis dreieinhalb Stunden um die Stadt; eine

gleich große Zahl Weber hatten nur noch ein, höchstens zwei andere Fabri-

kanten aufzuweisen. Während bisher, für mehr als ein Jahrhundert lang,

Deutschland der Hauptabnehmer für zürcherische Seidenwaren und die Liefe-

rung von „Levantine“ nach Leipzig sozusagen ein Monopol des Wollenhofs

gewesen war, wurde von 1830 an Nordamerika immer wichtiger.

Salomon Escher war das erste Zürcherhaus, das zusammen mit den

befreundeten Firmen Christof Bodmer und Pestalozzi im Talhof ein

eigenes Haus für den Verkauf zürcherischer Seidenstoffe in New-York

führte. Die Seidenstoffe vom Wollenhof gingen hauptsächlich nach den

Südstaaten; der 1861 ausgebrochene Bürgerkrieg lähmte den Absatz-

sehr und im 79. Altersjahre meines Vaters (1867) erlosch die Firma-

Salomon Escher.

Neben seiner Tätigkeit im Geschäft widmete sich mein Vater in

Hervorragender Weise der Entwicklung Zürichs. Schon zu Anfang des

19. Jahrhunderts hatte man sich damit beschäftigt, das Kaufhaus, das

Kornhaus und die Schifflände einer Erweiterung, Umänderung oder

Verlegung zu unterziehen und eine zweite fahrbare Brücke über die

Limmat zu erbauen. Allein, das Resultat der vielen Beratungen und

Vorarbeiten war, dass man sich darauf beschränkte, an Stelle des alten

Helmhauses ein neues Gebäude zu errichten und den Hirschengraben

fahrbar zu machen. Eine Hauptursache des damaligen Misslingens der

Pläne war der ursprünglich von der Kaufmannschaft der Stadt Zürich

zusammengelegte Direktorialfonds gewesen, an welchen der Staat glaubte

Ansprüche stellen zu müssen. Nun war mein Vater schon in den dreißiger

Jahren von der zürcherischen Kaufmannschaft zum „Direktor“ gewählt

worden, d. h. zum Mitgliede jener Behörde, welcher die Wahrung der

kaufmännischen Interessen Zürichs oblag. Diese Ehrenstelle war für ihn

mit großen Mühen verbunden und nahm seine Kraft in hohem Maße

in Anspruch handelte es sich damals doch eben darum, mit der Regierung

einen Ausgleich über den erwähnten Direktorialfonds zu Stande zu

bringen und diesen Fonds wenigstens teilweise der Kaufmannschaft und

der Stadt Zürich zu retten. Nach unendlichen Mühen und den lang-

wierigsten Unterhandlungen, welche durch die damaligen Parteikämpfe sehr

erschwert wurden, gelang es meinem Vater am 22. März 1834 den

Vertrag zum Abschluss zu bringen.

Durch diesen Vertrag wurde der Direktorialfonds so verteilt, dass der

Kaufmannschaft Fr. 700,000 aushingegeben wurden,

während der ganze übrige Teil nebst gewissen Liegenschaften

an den Staat überging. Die Kaufmannschaft hatte dagegen die

Verpflichtung übernommen, folgende wichtige Bauten auszuführen: Den

Bau der Münsterbrücke, die Anlage der Quais vom Helmhaus zum

Rathaus und vom Helmhaus zur Thorgasse, das Ausgraben eines Hafens

auf der ehemaligen Kohlenschanze, Bau der Hafendämme, den Bau eines

neuen Kornhauses, die Anlage der Poststraße, den Durchbruch bei der

Thorgasse, den Abbruch des alten Grendels, des Wellenbergturmes

und des Wasserwerks an der obern Brücke.

Die Leitung des großartigen Unternehmens war von der Kauf-

mannschaft einer Vorsteherschaft von 15 Mitgliedern übertragen worden.

An der Spitze dieser Männer, welche mit großen Opfern an Mühe und

Zeit, ohne die mindeste Entschädigung die Einleitung und Aufsicht über

die sämtlichen Bauten und die Verwaltung übernahmen und alles glücklich

zu Ende führten, stand mein Vater als Präsident des leitenden Aus-

schusses. Ihm war hauptsächlich die Aufgabe zugefallen, tüchtige Techniker

zu gewinnen, ihren Ideen Geltung zu verschaffen und die erforderlichen

Verträge zum Abschluss zu bringen. Im Jahre 1843 war alles vollendet

und allgemeine Anerkennung wurde meinem Vater zu teil. Die Kor-

poration der in der Stadt verbürgerten Kaufleute sprach ihm in einer

Urkunde vom 4. März 1843 ihren wärmsten Dank aus. Der Stadtrat,

namens der Bürgerschaft überreichte ihm die goldene Verdienstmedaille

der Stadt Zürich und einen silbernen Ehrenbecher nebst einer Dankes-

urkunde; beides ist heute im Escher'schen Familienarchive aufbewahrt.

Eine Episode während dieser Zeit, deren ich mich lebhaft erinnere,

war die Einweihung der neuen Münsterbrücke am 20. August 1838.

Wir Kinder schauten von der „Meise“ aus dem Feste zu und ich sehe

noch meinen Vater, wie er, an der Spitze der vom Rathaus auf dem

neuen Quai herankommenden Festgesellschaft von Oberingenieur Negrelli

am Eingang der Brücke vor dem Helmhaus empfangen wurde, wie er

dann eine Rede hielt und wie Herrn Negrelli eine goldene Medaille

überreicht wurde. Die Festgesellschaft zog hierauf unter Glockengeläute.

und Kanonendonner über die Brücke bis zum Stadthaus, wo die Herren

von bekränzten Schiffen aufgenommen wurden und unter den Gewölben

der Brücke durchfuhren.

An den Treppen des neuen Quais wurde gelandet,

dort stieg man in eine große Zahl Wagen, deren erste beiden

vierspännig waren. Die Gesellschaft fuhr nun feierlich über die Brücke

und den Münsterhof durch die alte krumme Straße zwischen der Waag

und dem Zeughaus vorbei auf den Paradeplatz und von dort kamen

sie durch die neue Poststraße wieder auf die Brücke. Heller Jubel und

ein für uns Kinder unbegreifliches Gedränge entstand, als dann die

Brücke für jedermann geöffnet und Tausende von beiden Seiten über

sie hinwogten. Abends war großartige Beleuchtung der oberen und

unteren Brücke, der beiden neuen Quais, der Großmünstertürme und aller

Häuser, und als Schluss wurde ein Feuerwerk auf den Trümmern des

alten Wellenbergs abgebrannt, gleichsam als Triumph über dessen

Besiegung.

Im Herbst desselben Jahres (September 1838) unternahmen meine

Eltern mit Schwester Nanny eine Reise nach Mailand zur Krönung des

österreichischen Kaisers Ferdinand 1. Veranlassung zu dieser Reise gab

der Besuch einer, mehreren Zürcher Herren gehörenden Seidenspinnerei

in Ponte in der Brianza. In einer ihre Eindrücke sehr anmutig wieder-

gebenden Erzählung schildert meine Schwester die Fahrt im Vierspänner

nach Weesen, dann per Dampfboot „Linthescher“ nach Wallenstadt und

hierauf in Extraposten über den Splügen nach Mailand. Ganz geheuer

scheint es zu jener Zeit in der Brianza nicht gewesen zu sein, denn

einmal schreibt meine Schwester: „Herr M. erzählte, dass die Straße von

Ponte nach Mailand an mehreren Stellen so unsicher sei, dass er den

Weg nie mache, ohne Waffen mitzunehmen, um sich gegen die Angriffe

des Gesindels zu verteidigen. Wirklich trafen wir auch viele schwarze

Kreuze an, Merkmale der Stellen, wo Reisende ermordet wurden!“

Über den Einzug des Kaisers in Mailand sagt der Bericht: „Dem Zuge

voran gingen ein Regiment Kürassiere, denen die Infanterie mit Musik

folgte, dann kamen eine Anzahl von Wagen, in jedem ein oder zwei

Abgesandte der lombardischen Städte, die uns sehr zur Langweile wurden.

Nach diesen kam, was uns mehr interessierte, die Nobelgarde, die kaiser-

lichen Pferde, jedes von zwei Stallmeistern geleitet, und die kaiserlichen

Pagen, welche sich auf ihren weißen Pferden ganz allerliebst ausnahmen.

Dann erschien der goldene Wagen des Vizekönigs, derjenige des Gou-

verneurs und endlich derjenige des Kaisers.

Man konnte ihre Majestäten den Kaiser und die Kaiserin vollständig besehen,

da ihr Wagenoben ganz gläsern war. Händeklatschen empfing sie durch alle Straßen

bis zum Dom, wo sie ein Tedeum hörten, und diesen Beifall beantwor-

teten sie durch gnädiges Kopfnicken auf alle Seiten. Hinter dem kaiser-

lichen Wagen kam derjenige der Oberhofmeisterin, in welchem jene ganz

allein thronte und endlich noch ein Wagen der Ehrendamen der Kaiserin.“

Von einer Corsofahrt weiß sie nicht viel Rühmenswertes zu erzählen:

„Wir suchten in jedem schönen Wagen nach hübschen Leuten, fanden

aber meistens, dass dieselben einander gar nicht entsprachen, denn meistens

bestand, wenigstens der weibliche Inhalt derselben, entweder aus dicken,

alten, in allen Farben gekleideten Frauen, oder aus geputzten, bleichen

unansehnlichen Jüngferchen.“ Besser gefiel ihr die Vorstellung in der

Scala: „Das Haus war aus- und inwendig beleuchtet. Gerade taufend

Wachskerzen brannten vor den Logen und diese waren auch inwendig

beleuchtet. Die Damen waren alle in Gold, Seide und Edelsteine ge-

kleidet und Alles war würdig zum Empfange des Kaisers vorbereitet.

Mit dem Eintritt des Kaisers ging der Vorhang auf und rauschende

Musik, mit dem Beifall der Leute vermengt, begrüßte ihn. Er war in

weißer Uniform und die Kaiserin war brillant geschmückt. Die Auf-

führung bestand zuerst in einer für den Kaiser komponierten Cantate,

in welcher alle die ersten Sänger sangen, während die Tänzer National-

tänze aufführten. Durch Alles zog sich die Melodie von „Gott erhalte

Franz den Kaiser“ und die Worte, die ich nicht verstand, müssen auch

Schmeicheleien gewesen sein, denn immer ging das Beifallsgeklatsche

wieder an, dem der Kaiser und die Kaiserin durch Verbeugungen ant-

worteten.“ Der Aufenthalt in Mailand hat meiner Schwester ganz

besonders gut gefallen; am Tage vor ihrer Abreise und 6 Tage nach

ihrer Ankunft schreibt sie: „Wir saßen auf dem Domplatz. Ganz bezau-

bernd schön war doch an diesem Abend der Dom, der volle Mondschein

senkte seine sanften Strahlen auf denselben hinab, der reine blaue

Himmel war mit tausend Sternen besät und ich konnte mich beinahe

nicht von meinem Platz losreißen. Doch es war schon 1/2 10 Uhr und

es musste geschieden sein. Man moquierte sich sehr über meine Tränen,

die aus Mißvergnügen über meine baldige Trennung von Mailand sich

zu verschiedenen Malen durch meine Augen Bahn brachen. Noch ein

Blick auf den Dom, wahrscheinlich der letzte in meinem Leben, und wir

befanden uns wieder in unserer Dunkeln Straße gegen das Hotel Suisse.“

Der gleiche Kummer über zu schnelles Ende der Reise äußert

sich später noch einmal in dem Reisebericht. Auf der Heimreise blieben

meine Eltern mit Nanny vier Tage in Venedig.“ Bei ihrer Ankunft

fanden sie Briefe im Hotel vor, in welchen Papa gebeten wurde, den

Tag unserer Heimkunft zu bestimmen, da uns Großmama mit den

Kindern entgegenkommen wolle. Diesen Wunsch erfüllte nun Papa schon

jetzt und „wir mussten später dafür büßen“. Hatte Nanny in Mailand

„die schönen Menschen der ungarischen Nobelgarde mit ihren Tigerfellen

über den Rücken ausgezeichnet hübsch“ gefunden, so wäre sie bei dem

Café in Venedig, „wo nur Griechen und Türken einkehren, gerne stille

gestanden, um die ihr interessanten Menschen zu beschauen, hätten die-

selben nicht, ihrer Reize bewusst, nur zu bald bemerkt, wenn sie Gegen-

stand der Beobachtung waren“. Auf der Heimreise hatten sie viel Schlechtes

Wetter, Regen, Blitz und Donner und einmal konnten sie die vorgesehene

Station mit Nachtlager nicht erreichen. „Wir stiegen darum in dem

Wirtshaufe (in Kolnau bei Brixen) ab und wurden hier zuerst in eine

Art Wirtstube introduziert, die dem Geruche nach neben dem Stalle

gelegen war. Die Wirtin schien erschrocken, so späte Gäste zu erhalten.

und ließ die Magd uns die „Stub“ öffnen. Als der Schlüssel zu der

„Stub“ gefunden worden, führte man uns hinauf und bot uns dann

gleich „ein Hähnerl und etwas Mehlspeis“ an, da der Fleischvorrat

erschöpft sei. Betten befanden sich auch in der Stub und in einer

Kammer daneben. Trotz allen Zusprechens aber konnten wir nur zwei

leinene Betttücher erhalten; die andern bestanden aus Baumwolle.

Interessant, weil so ganz anders als heute, ist die Bemerkung meiner

Schwester über das Vorarlberg. „Diese Gegend ist außerordentlich arm

und die Kinder, deren man so viele halb nackt sieht, flößten uns großes

Mitleid ein. Nachdem wir diese unfruchtbare Gegend und diese armen

Leute gesehen hatten, verwunderten wir uns nicht mehr, dass so viele

Tyroler ihr Brot auswärts suchen.“

Endlich war das Heimatland in der Nähe, genau zur vorgenom-

menen Zeit, „denn Papa gab durch das ganze Tyrol zu unserer schnelleren

Beförderung doppelte Trinkgelder.“ „Aber noch stand eine große Über-

raschung bevor. Papa hatte geglaubt, es seien durch das Toggenburg

Posten eingerichtet und wir wollten von Feldkirch über den Rhein gegen

Wildhaus fahren. Allein Posten gab's keine und weil weder Brücke

noch Schiffbrücke über den Rhein führte, konnten wir nicht vorwärts.

Und doch sollten wir notwendig morgen in Rapperswyl fein, wo uns

unsere Leute erwarteten. In der größten Angst und strömendem Regen

warteten wir im Wagen, während Papa mit den umstehenden Kutschern

ratschlagte. Endlich, vermöge Geld und guter Worte, wurde ein Lohn-

kutscher gemietet und diesem eine Belohnung versprochen, wenn er uns

heute noch über den Rhein bringe. Wir fuhren also einige Stunden

zu und langten dann am Ufer des Flusses, der sehr klein war, an.

Hier befand sich ein ziemlich kleines Schiff mit zwei Schiffleuten; unsere

Pferde wurden ausgespannt und hineingestellt, während der Wagen auf

einige Bretter geladen, in der Mitte des Schiffes stand. Ich fürchtete

mich entsetzlich während dieser Fahrt, dennoch langten wir aber glücklich

in der Schweiz an. In Wildhaus wurden wir von einem wahren

Schweizerwirt empfangen, der uns immer unterhielt und sich sogar mit

uns zu Tische setzte. Man brachte uns ein braves Nachtessen und führte

uns dann in das Zimmer, wo man mit dem Kopf an die Decke anstieß.

Wirklich war es auch hier so kalt (am 16. September), dass man geheizt

hatte und es soll hier den ganzen Sommer keine Woche gewesen sein,

wo nicht Schnee fiel.“ Am letzten Tag der Reisebeschreibung bedauert

die Schwester abermals, dass die Zeit der Reise so geschwind verflossen.

sei, „doch freute ich mich auch ein wenig, meine lieben Verwandten wieder-

zu sehen“. In Rapperswyl waren sie dann allerdings nicht, was Großen

Schrecken hervorrief; dafür ein Brief, der auf Weilen vertröstete. „Wir

essen geschwind zu Mittag und gehen weiter und in Meilen wirklich

finden wir unsere Familie vom 1. Großpapa bis zur Elise glücklich und

gesund. Das war nun eine große Freude für Alle und des Erzählens

war kein Ende. Gegen Abend fuhren wir nach Hause und mussten

gestehen, dass, obgleich die italienischen Seen schöner waren, der Zürichsee

doch auch nicht hässlich ist.“

„In Zollikon hatten wir dann noch ein Abenteuer; neben der Schmiede

bricht ein Rad von unserem Reisewagen, der bis jetzt so treu gedient

hatte. Der Unfall war aber bald wieder hergestellt und wir kamen

bei guter Zeit zu Hause an, zufrieden mit dem vielen Schönen, das wir

gesehen hatten, und welches uns durch unser ganzes Leben angenehme

Erinnerungen zurücklassen wird.“ So schließt die Beschreibung einer

Reise, die vor fast auf den Tag vor 71 Jahren unternommen wurde.

Münsterbrücke

Nun kam die Zeit des Lernens für mich; ich trieb Französisch bei

Herrn und Frau Denzler und Englisch bei Herrn Hegner. Meine

besondere Liebhaberei war die Raupenzucht. Ich hatte bis 30 Drückli

mit Rübli-, Nessel-, Oleander-, Herdöpfel- und andern Raupen. Alle

Drückli wurden in eine Schublade versorgt und jeden Morgen, bevor-

ich in die Schule ging, fütterte ich die Raupen, jede mit dem ihr

zusagenden Kraut. Hatte sich der Schmetterling aus der Puppe ent-

wickelt, so ließ ich ihn fliegen. Eine weitere meiner Liebhabereien war-

das Ablösen der Schale von jungen Hühnern, wenn sie aus dem Ei-

krochen. Waren darunter junge Enten, so wollten sie ins Wasser, was

die Gluggeri nicht zugeben wollte.

Eine andere Erinnerung betrifft die Pilgerzüge, die, aus dem

Großherzogtum Baden kommend, durch Unterstraß nach Einsiedeln zogen.

Sie trugen meistens badensische Tracht, hatten große runde Hüte oder

kleine Käppli, in den Händen eine grob geflochtene Tasche oder einen

Rucksack umgehängt und beteten halblaut vor sich hin „Maria Mutter

Gottes bitt‘ für uns arme Sünder jetzt und in Ewigkeit, Amen“.

Aus der Schule kommend trafen wir bisweilen beim „weißen

Haus“ die von Einsiedeln zurückkehrenden Züge an, und dann machte

ich mich gern an die Frauen und bat: „Gend mer au es Muttergöttisli“.

Die Frauen gaben mir dann hin und wieder eines, das ich triumphierend

heimtrug und dazu sang:

Liebi Lüt was bringed er hei

An leere Säckel und müdi Bei!

In dieses fröhliche Getriebe kam dann der böse 6. September 1839.

Man hatte ja schon seit Monaten von der Berufung des Dr. Strauß

von Ludwigsburg an die Hochschule viel gesprochen und noch mehr

gelesen, aber da mein Vater in solchen Sachen liberal war, hatte man

im Engenweg kein großes Interesse an der Frage genommen. Mein

Vater war am 6. September abwesend in Frankfurt a. M. Schon

am Tage des 5. September brachten die Mägde und Knechte alar-

mierende Berichte in den Engenweg. Es werde auf dem Lande Sturm

geläutet; bewaffnete Mannschaften von Pfäffikon, Hittnau, Bauma seien

im Anzug. Der Strom wachse von Dorf zu Dorf; in Volketsweil sei

die Kirchentüre gewaltsam erbrochen worden; dort habe man sich mit

Scharen von Fischenthal, Wetzikon und anderen Gemeinden des östlichen

Kantons vereinigt und ziehe nun 2000 Mann stark gegen die Stadt,

um die Regierung zur Abdankung zu zwingen. Früh am Morgen des

6. Septembers hieß es, der „Landsturm“ stehe in Oberstraß bei der

Linde und die Leute verlangen, nach der Stadt geführt zu werden. An-

der Spitze der aufständigen Bewegung stand Hürlimann-Landis von

Richtersweil und Dr. Rahn von Zürich; ihre Devise war „Das Zürcher

Volk — ein hehres Volk“. Später wurde berichtet, der Zug bewege

sich gegen die Stadt, voran eine kleine Abteilung Scharfschützen und

sonst Bewaffnete, und ihnen folgen ungefähr 2000 Mann mit Stöcken

mannigfaltiger Art versehen. Sie sängen Lieder aus dem Gesangbuch

und sie beabsichtigen das Postgebäude zu stürmen, wo die Regierung

ihre Sitzungen hielt. Ich erinnere mich, wie Kantonsrat Studer, der in

Wipkingen wohnte, in die Stadt ritt; das Weitere erfuhr man vom

Hörensagen.

Als der Zug der Landleute aus der Storchengasse auf

den Münsterhof vorzudringen suchte, fand er den Ausgang mit Kavallerie

besetzt. Diese rief den Leuten ein „Zurück“ zu, aber bei dem tobenden

Lärm war weder dieser Zuruf, noch der Ausruf von Pfarrer Hirzel

verstanden worden, welcher, an die Spitze der Landleute tretend, rief:

„Wir kommen bloß um friedliche Unterhandlungen mit dem Regierungs-

rat fortzusetzen; ich beschwöre Euch, beginnt keinen Bürgerkrieg“. Ein

auf Pfarrer Hirzel mit gezücktem Säbel zusprengender Dragoner und

ein Schuss von den Landleuten gab das Zeichen zum Kampf, der sich

dann auf dem Münsterhof abspielte. Auf dem „Neumarkt“ (dem

heutigen Paradeplatz) angekommen, stürzten sich die Landleute mit auf-

gehobenen Stöcken und mit dem Geschrei „Schlagt sie nieder“ gegen

das bei den Zeughäusern aufgestellte Militär, worauf dieses seinerseits

Feuer gab. Die Kavallerie brach vom gelben Zeughaus hervor und

hieb in die Massen ein. Während dieser furchtbaren Szene gab der

Regierungsrat, der von feinem Sitzungssaale aus dem Treiben in der

Poststraße zugesehen, den Befehl, dass man zu feuern aufhören solle.

Regierungsrat Hegetschweiler überbrachte diesen Befehl dem Militär-

posten beim gelben Zeughaus. In dem Moment aber, als Hegetschweiler

gegen das Postgebäude zurückkehren wollte, erhielt er einen Schrotschuss

über dem Auge und fiel blutend zu Boden. Wenige Tage nachher

erlag er seinen Wunden. Das Militär zog sich in die Kaserne zurück

und soll sich dann aufgelöst und nach allen Richtungen hin zerstreut

haben. Die Kavalleristen entflohen in der Richtung gegen das Sihlfeld

hin und die meisten setzten bei Wipkingen über die Limmat. Besonders

tapfer entfloh der Kommandant der Militärmacht, Sulzberger, der in

Frauenröcken mit Hut und Schleier von Prof. Locher in einer Kutsche

mit zwei Rappen an die Sihlbrücke geführt wurde. Ich erinnere mich

noch des Dirggels, den ich zum Gutjahr von der Tantegotte erhielt, auf

dem dieser Hergang bildlich dargestellt war. Noch geschwinder floh die

Volksmasse; die meisten verließen in aller Eile, ihre Stöcke wegwerfend,

über die neue Münsterbrücke nach allen möglichen Richtungen die Stadt,

manche flohen aber weiter über den Zürichberg und bis nach Hause.

Der ganze Putsch dauerte höchstens 10 Minuten.

Unmittelbar nach der Flucht der Landleute begann in der Stadt

das schauerliche Sturmgeläute von allen Türmen, das Zeichen, das von

den Führern der Volksmassen mit der Seegegend verabredet worden

war, für den Fall, dass Zuzug auch von dorther gewünscht werde.

Bald nach 11 Uhr rückte der erste Trupp Leute vom rechten Seeufer in

Schiffen herbei, geführt von Spöndlin. Sie waren durch die erhaltenen

Nachrichten, namentlich von dem Schießen aus der Waag und von dem

Fall Hegetschweiler so aufgebracht, dass sie nur mit großer Mühe von

dem Sturm auf die Waag abgehalten werden konnten, dann aber wut-

entbrannt durch die Poststraße über den Neumarkt, wo sie die Blutspuren

sahen, gegen die Kaserne eilten, um diese zu stürmen. Aber diese war

bereits leer!

Unaufhörlich rückten neue Scharen des Landsturmes, bewaffnet mit

Morgensternen, Sensen, Speeren, Hellebarden, Keulen und versehen mit

allen möglichen Schießgewehren in die Stadt und man fürchtete für die

Mitglieder der Regierung und die bekannteren sogenannten Radikalen.

Ein Teil war indessen bereits entflohen und andere entfernten sich jetzt

oder bald nachher. In dem verlassenen Regierungsratsaale konstituierte

sich dann ein provisorischer Staatsrat unter dem Bürgermeister J. J. Heß

und dem Regierungsrat L. Meyer von Knonau. Die infolge des Sturm-

läutens bis spät nachts nach der Stadt gekommenen Mannschaften

wurden, soweit sie es nicht schon waren, bewaffnet und in der Kaserne,

im Großmünster, Fraumünster und Prediger einquartiert, wo sie auch

Speise und Trank erhielten. Ich erinnere mich, dass es im Laufe des

Nachmittags einmal hieß, wir müssten den unbewohnten Teil des Kronen-

tors als Nachtlager hergeben; es kam dann aber nicht dazu. Einen

großen Eindruck machte es auch auf mich, als man sagte, die neun

Gefallenen des Aufruhrs seien in der Predigerkirche ausgestellt.

In der Nacht vom 7. zum 8. September gab es Lärm auf ein-

Gerücht, aargauische Truppen seien im Anzug, das Militär und die Bürger-

wachen stellten sich in Bereitschaft und es wurden eine Anzahl Kanonen

aufgefahren.

Pauline und Elise

Im Jahr 1841 verlobte sich meine Schwester Nanny. Das war ein

Ereignis, als der schöne stattliche Herr Stockar, aus Amerika heimge-

kommen, in die Familie kam! Wir Kinder sagten ihm vor lauter

Respekt immer „Sie“. Die Hochzeit wurde in Bassersdorf gefeiert und

ich erinnere mich des Bedauerns, das ich für den Bruder des Bräutigams

empfand, als er sich beim Zuschlagen des Kutschenschlages die Hand

blessierte.

Im Jahre 1843 gaben die Eltern unserer Tanzherren einen Bal

costumé. Ich hatte ein gar nettes Marketender-Kostüm mit rotem

Umlauf und schwarzem Sammt-Jäckli, weißen Puff-Ärmeln und einem

schwarzen Marketenderhut. Darin musste ich mich im Schönenberg zeigen

und als ich heimkam, erzählte ich meiner Mama, „es ist nüt gsi als

Kompliment, Schmeicheleien und Höf“. Zu diesem Ball war ich von

Oskar Meiß eingeladen, der in gar sinniger Weise seine Einladung in

einen selbstgemachten Rebus kleidete. Auch Elise war am Balle als

Tyrolerin, Nanny Stockar als hübsche Luzernerin und Conrad Stockar

war als Grieche erschienen.

In jenen Jahren fanden regelmäßig die Escherfeste des Escher-Fonds

statt; sie waren das Ereignis des Winters. Sie wurden gewöhnlich

im Kasino — dem von der Assemblée auf die Tagsatzung von 1807

hin erbauten Gesellschaftshaus — abgehalten und fanden ihren Abschluss

mit Theater oder Essen, an denen man farbige Säcke mit „Chram“

bekam. Bei diesen Festen machte der Sohn des Herrn Escher im Felsen-

hof „pluie und beau jour“, er war witzig und geistreich und war mit

einer schönen Engländerin verheiratet. Dr. Alfred Escher machte damals

auch viel von sich reden; er hatte im Jahr 1845 mit andern zu einer

Volksversammlung auf der Wiese beim Kreuz in Unterstraß eingeladen

zum Protest gegen den Einzug der Jesuiten in den Kanton Luzern; im

gleichen Jahr zum dritten Tagsatzungsgesandten gewählt und als zürche-

rischer Staatsschreiber trat er gegen den Sonderbund auf. Er wurde

für einen großen Teil der Escher so radikal, dass sie nicht mehr mit ihm

zusammen sein wollten. Als dann noch der Umstand dazu kam, dass

eine andere Familie schlechter Geschäfte wegen nicht mehr an dem Feste

teilnahm, wurden die Essen nicht mehr abgehalten.

Ich hatte viele Freundinnen: Anna Rahn, Emilie Widmer, Pauline

Balber, Amalie Meyer, Luise Meyer. Weiter verkehrte ich viel mit

Setti Koller. Sie war die Tochter eines Nachtwächters oder Stundenrufers,

der zur Nachtzeit, mit Stock und Säbel bewaffnet, durch alle

Straßen und Gassen der Stadt zu patrouillieren hatte. Sie kam regel-

mäßig alle Abende zu mir und wir spielten zusammen „Zum Törli us.“

Dann war s‘ Dödeli Ruegger. Es hatte längere Zöpfe als es groß

war und ich sollte es erziehen; aber die Resultate blieben so ziemlich

aus. Deine Mitkonfirmandin war s‘ Regeli Gottschall. Es war seinerzeit

allgemein Gebrauch, dass die ärmeren Konfirmandinnen, die als

Dienstboten in der Stadt waren und keine Zeit zum Nachschreiben des

„Unterrichts“ hatten, einer begüterten Konfirmandin „zugeteilt“ wurden,

welche die Verpflichtung übernahm, für sie zu „schreiben“, und ihr für

die Konfirmation Shawl, Rock und Buch zu stiften. s‘ Regeli war mir

eine liebe Freundin; ich war später mit Elisi an seiner Hochzeit in

Steinmaur. Am Hochzeitsschmaus bekamen wir besonders gute Schmalz-

bohnen, und was mir aufgefallen, war, dass die Mütter des jungen

Paares zur Trauung nicht in die Kirche kommen durften, weil sie für

die Hochzeitsgäste kochen mussten.

Nach und nach kam für mich die Zeit, wo ich in die „Pension“

gehen sollte. Allein viel lieber saß ich beim Großvater im Letten, der

damals krank war; je näher die Zeit des Fortgehens kam, umso mehr

bat ich, mich doch daheim zu lassen. Und so geschah es, ich kam nie fort.

Um 1844 herum begann mein Vater sich mit der Eisenbahn Zürich-

Basel zu beschäftigen. Ich erinnere mich, wie die Mutter oftmals klagte,

dass er so unruhig schlafe und wie sie Angst habe, er schieße einmal

in der Nacht seine Jagdflinte ab, die immer geladen über seinem Bett hing.

Papa ging dann oft nach Wien, einmal um die großen Wiener

Bankhäuser zur Aktienbeteiligung zu veranlassen, dann aber auch, um

von der österreichischen Regierung eine Urlaubsbewilligung für den, ihm

von der Münsterbrücke her bekannten Ingenieur Negrelli, damals General-

direktionsinspektor der österr. Staatsbahnen, zu erwirken. Negrelli war

von ihm für die Oberleitung des Baues in Aussicht genommen. Große

Freude war es für meinen Vater, als ihm dies gelungen war und in

meinem Sparbüchli finde ich heute noch den Eintrag von dem Batzen,

den er mir bei diesem Anlass „von Wien“ heimbrachte.

ich muss hier doch noch einschalten, wie wir in den 30er und 40er

Jahren reisten und unsere Briefe beförderten, denn heute, wo der

Briefträger 6mal täglich ins Haus kommt und das Eisenbahnbuch so dick

ist wie der damalige Bürgeretat, hat man keinen Begriff mehr, was

ein Brief zu jener Zeit war, und welches Unternehmen damals eine Reise

vorstellte.

Mein Vater erzählte uns oft, wie anno 1830 ein täglicher Eilwagendienst

zwischen Zürich und Basel eingerichtet wurde; es soll aber

nicht nur Freude über diese „vorzügliche“ Verbindung zwischen den beiden

Städten geherrscht haben, sondern auch Zweifel ausgesprochen worden

sein, ob ein solches Unternehmen Bestand haben werde. Als dann

um 1835 herum ein täglicher Eilwagenkurs zwischen Zürich und Bern

eingerichtet wurde, der die Strecke in 14 Stunden zurücklegte und

wodurch es nicht mehr nötig war, die Hälfte des Tages und die ganze

Nacht im Postwagen zu sitzen, da war man überzeugt, große Fortschritte

gemacht zu haben.

Noch 5 Jahre später aber hatte sich die Zahl der Posten stark

vermehrt, und ein gar lustiges Schauen war es, wenn die zwei-, drei-

und vierspännigen Posten aus dem neuen Posthof nach allen Seiten abrollten.

Früh 6 Uhr fuhr der Eilwagen nach Bern ab, um 7 Uhr

folgte der Eilwagen nach Chur, um 8 Uhr aber knallte es vornehmlich,

wenn gleichzeitig die Posten nach St. Gallen, Konstanz, Brunnen, Glarus,

Basel und Karlsruhe (via Eglisau-Freiburg) sich in Bewegung setzten.

Die Posten nach Schaffhausen und Luzern fuhren etwas später und im

Laufe des Nachmittags verreisten die Postwagen nach Aarau, an die

beiden Ufer den See hinauf und nach Winterthur. Täglich abends 6 Uhr

ging der französische und Frankfurter Courrier ab, 4mal wöchentlich

der österreichische und bayerische und 3mal wöchentlich der italienische

Courrier.

Im Jahre 1843 wurde das „Frankaturzeichen“ eingeführt und die

Taxe einheitlich auf 6 Rappen für den Kanton und auf 4 Rappen für

die Stadt festgesetzt. Bis zu jener Zeit hatte man die Briefe auf die

Post getragen und die Taxe in bar bezahlt, was mit Rotstift auf dem

Brief vorgemerkt wurde; auch in der ersten Zeit des Bestehens der Brief-

marke wurde die Taxe meistens noch durch Barzahlung erlegt und keine

Marke aufgeklebt, wenn der Brief überhaupt frankiert wurde, was

nicht überallhin geschehen konnte.

Bahnhof

Hand in Hand mit dem Bedürfnis schneller vorwärts zu kommen,

ging das Interesse für die seit einigen Jahren in andern Ländern, speziell

in England, in Betrieb gesetzten Eisenbahnen.

In Zürich nahm sich dieser Neuerung eine Gesellschaft an, an deren

Spitze Conrad von Muralt stand, und sie erhielt auch im Jahr 1839

vom zürcherischen Großen Rat die Bewilligung zum Bau einer Eisenbahn

von Zürich nach Basel. Allein von den damals zur Subskription auf-

gelegten Aktien wurde kaum ein Drittel gezeichnet und so beschlossen

die Initianten im Jahre 1841, die „Basel-Zürcher-Eisenbahngesellschaft“

aufzulösen. Dieser Misserfolg veranlasste Gerold Meyer von Knonau

in seinen „Gemälden der Schweiz“ im Jahre 1844 zu schreiben: „ob

der Kanton Zürich je eine Eisenbahn erhalten werde, bleibt dahingestellt.“

Im Februar 1842 erwarb mein Vater die von der „Bafel-Zürcher-

Eisenbahngesellschaft“ zum Verkauf ausgebotenen Vorarbeiten, Pläne,

Studien und Messinstrumente für Fr. 3600. Es ist mir noch wohl

erinnerlich, was für Vorstellungen ihm dann gemacht wurden.

Neben den überhaupt gegen jede Eisenbahn ins Feld geführten

Gründen wurde der schon früher gemachte Einwand wiederholt, es sei

vorerst zu untersuchen, ob nicht die Limmat, Aare und Rhein so vertieft

und ihr Bett so verbessert werden könnte, dass sie mit Dampfbooten

befahren werden könnten.

Es wurde meinem Vater nicht leicht, seine Mitbürger von der

Zweckmäßigkeit der Bahn zu überzeugen. Zuerst gelang ihm dies bei

seinen engern Landsleuten: eine Reihe von zürcherischen Gemeinden

richteten Petitionen an den Großen Rat mit dem Gesuch „es möchte

die hohe Landesbehörde sich mit den andern beteiligten Schweizer-

regierungen befreunden und suchen, mit diesen ein Werk auszuführen,

dass ihnen und dem Vaterlande zu großem Vorteil und zur Erhaltung des

Wohlstandes gereichen werde“. Die Basler taten dagegen ihr Möglichstes

um den Anschluss von Zürich an deutsche Bahnen zu verhindern - sie

waren der „große Verdruss“ für meinen Vater. Bafel erklärte, dem

Unternehmen einer Basel-Zürcher-Eisenbahn nicht abhold zu sein, aber

es wäre nicht im Falle, hierfür größere Opfer zu bringen. Gegen-

wärtig halte es den Zeitpunkt nicht für geeignet, unmittelbare Schritte

für den Bau einer Eisenbahn zu tun, sondern rate zuzuwarten und zu

gewärtigen, wie sich die badischen Eisenbahnverhältnisse gestalten werden.

Noch entschiedener riet Baselland ab. Am 4. Mai 1843 schlug

dessen Regierung die Einladung zu einer Konferenz in Sachen der Basel-

Zürcher-Eisenbahn mit folgender Motivierung aus: „Wir dürfen Euch,

getreue liebe Eidgenossen, nicht verschweigen, dass wir in der Gewissheit

leben, es werde keine Eisenbahn unserem Kanton die Vorteile jemals

ersetzen können, welche derselbe bei den gegenwärtigen Verkehrsmitteln

und der jetzigen und in Zukunft zu erhoffenden Entwicklung des Handels

und Wandels daraus zieht und es würde die Ausführung einer Basel-

Zürcher-Eisenbahn nach dem früher bekanntgewordenen Plane den Rhein-

aufwärts nach der Mündung der Aare in denselben, den Bewohnern

der Landschaft eine Hauptquelle ihres Wohlstandes, welche sie in dem

äußerst lebhaften Durchgang von Reisenden und Handelsgegenständen

durch denselben findet, mit einem Male abgraben.“

Als sich aber mein Vater die Mithilfe Negrelli's gesichert hatte,

nützte kein Angstmachen mehr, zusammen mit C. Ott-Imhof, Schultheß-

Landolt, S. Pestalozzi und Schultheß-Rechberg gründete er eine neue

Aktiengesellschaft und der zürcherische Große Rat beschloss am 26. Juni

1845 „das Vorhaben der Erbauung einer von Zürich längs dem Rheine

als Verbindung mit Basel und den dort ausmündenden französischen

und großh. badischen Eisenbahnen, sowie in westlicher Richtung vorläufig

bis Aarau gehenden Eisenbahn im Allgemeinen gutzuheißen“.

Die Konzession wurde auf die Dauer von 75 Jahren erteilt unter der Ver-

pflichtung, dass die Bahn alle nötigen Vorkehrungen treffe für die private

und öffentliche Sicherheit, dass sie den Staat entschädige für ihm eventuell

entgehende Einnahmen am Postregal, Weg- und Brückengeldern, dass

sie bei effektivem Kriegsdienst die Truppen-Fuhrwerke und -Pferde zur

hälfte der niedrigsten Taxen spediere und dergl. Dagegen erhielt die

Gesellschaft das Recht der Expropriation von Privateigentum. Eine

ähnliche Konzession erteilte der Große Rat von Aarau.

Wie sehr die Anhandnahme des Baues der Eisenbahn die ganze

zürcherische Bevölkerung am Ende dann doch freute, zeigte sich am

Sechseläuten 1846, als sämtliche Zünfte meinem Vater einen großartigen

Fackelzug vor dem Kronentor brachten. Der Zug bestand aus 800 Fackel-

trägern, nebst 13 Zunft-Präsidenten, 26 Trägern der Ehren-Geschirre,

26 Marschällen und dem Stab und Pannerträgern. Die Ansprache im

Namen der Zünfte hielt Oberst Bürckly-Füßli und in seiner Antwort sagte

mein Vater: „Wenn wir es wagten, ein solches Unternehmen zu beginnen,

so wurden wir dabei durch die Erfahrung ermutigt, dass gemeinschaftliches

Zusammenwirken und feste Beharrlichkeit zuletzt doch alle

Schwierigkeiten beseitigen ... Wir hoffen und wünschen, dass unser

Unternehmen zunächst unserer Vaterstadt, dann aber auch dem nähern und

weitern Vaterlande Nutzen und Ehre bringen werde und dass sich, wie schon

von Anfang an, immer mehr die entzweiten Kräfte vereinigen, um dem ganzen

Vaterlande allen gehofften Nutzen zu sichern. Jedenfalls wird unserer

Vaterstadt die Ehre bleiben, die Eisenbahn in der Schweiz ins Leben gerufen

zu haben; mögen nun alle diesfälligen Wünsche in Erfüllung gehen, möge

die Eisenbahn ein neues Mittel werden, den Wohlstand unserer Vaterstadt

zu befördern.“ Sänger trugen zwei speziell für diesen Anlass gedichtete

Lieder vor und ein silberner Becher mit der Widmung: „Die Stadt

Zürich Herrn Martin Escher“ und den Emblemen der Münsterbrücke und

des neuen Kornhauses wurde meinem Vater überreicht. Nach noch vorhan-

denen Aufzeichnungen wurde für den Empfang der Fackelträger im

Kronentor bereitgestellt: 426 Maaß Eigenthaler 1811 er und 1600 Zigarren.

Nachdem am 16. März 1846 die Generalversammlung der Aktionäre

den Bau der Bahn bis Baden beschlossen hatte, begannen rasch die

Anordnungen zum Bau der Bahn. Die Städte Zürich und Baden machten

der Gesellschaft Schenkungen an Grund und Boden für die Bahnhöfe,

aber viele Schwierigkeiten bereitete die Erwerbung des Landes von den

Privaten. Dann aber auch ungeahnte technische Schwierigkeiten bei der

Sihl, der Reppisch und besonders auf der Strecke Wettingen-Baden.

Der Baugrund war da von der schlechtesten Beschaffenheit und es mussten

die kostbarsten Vorkehrungen getroffen werden, um das Abrutschen

sowohl der Bahn selbst, als der nahe gelegenen Poststraße zu verhüten. Auch

der Tunnelbau zu Baden bot besondere Schwierigkeiten, indem der

südliche Abhang des Schlossberges eine große Masse zerklüfteter, mit

Thonadern durchzogener Felsen enthielt, so dass die ganze Masse in

Bewegung geriet. Wertvolle Weinberge wurden dadurch zerstört und

mehrere Gebäude bedroht, was bedeutende Entschädigungen nach sich zog.

Die Lokomotiven wurden von Kezler in Karlsruhe verfertigt. Riggen-

bach — der spätere Erbauer der Rigibahn — brachte sie nach Zürich

und erzählte, wie die ehrbaren Basler-Bürger bedenklich ihre Köpfe

schüttelten, als er die Lokomotiven über die alte Rheinbrücke führte.

Das Personal durfte auf besondere Vergünstigung der Großh. Badischen

Bahn bei ihr zu Lokomotivführern, Kondukteuren usw.. ausgebildet werden.

Die Wagen wurden in Wien gebaut und zwar so, dass man ohne Gefahr

durch den ganzen Zug durchgehen konnte.

Endlich rückte der Tag der Einweihung, 7. August 1847 heran.

Für meinen Vater war es ein Tag wohlverdienter Ehrung. Es mochte

etwa 12 Uhr sein, als Kanonendonner das Herannahen des Zuges

verkündete, der die in Baden abgeholten aargauischen Behörden und

Gäste brachte. In dem mit Pflanzen reichgeschmückten Wartsaal des

Bahnhofes wurden sie von meinem Vater mit einer Ansprache begrüßt.

Als Stellvertreter des Aargau antwortete Landammann Siegfried mit

Worten wohlwollender und freudiger Anerkennung. Nach einem Rund-

gang setzte man sich in den Zug. Die Lokomotive „Aare“, mit

Blumen bekränzt, war vorgespannt; auf ihrem Vorderteile standen in

alter Waffenrüstung und mit Bannern in der Hand zwei zürcherische

Lokomotivführer: ein dritter leitete die Maschine. Sodann folgte ein

Wagen mit Musik, ihm nach weitere 12 Wagen mit den Gästen. Längs

der Bahn waren die meisten Wächterhäuschen mit Eichenlaub und

Blumengirlanden verziert. In 35 Minuten war man in Baden.

Beim Aussteigen wurden Blumensträußchen ausgeteilt und von weiß gekleideten

Kindern wurde meinem Vater ein Lorbeerkranz angeboten, den er aber

nicht annahm. Der Ausgang aus dem Bahnhof war mit einem Triumph-

bogen, Inschriften zu Ehren des Präsidenten enthaltend, geschmückt.

Man begab sich nun in den Gasthof zum Schiff, wo das Festessen statt-

fand. Zahlreiche Trinksprüche wurden gehalten und Frau Stadtammann

Hanauer von Baden bekränzte meinen Vater mit einem Lorbeerkranz. Um

7 Uhr kehrten die Zürcher heim, nachdem ihnen auf dem Bahnhof

nochmals der Dank des Aargaus ausgesprochen worden; es galt dieser

Dank, unter Hinweisung auf das, was ein anderer Escher für die Linth-

unternehmung getan, vor allem meinem Vater, der sich mit so viel

Hingebung der Eisenbahnunternehmung gewidmet habe.

Mit dem Weiterbau der Nordbahn dauerte es viel länger, als ihre

Gründer gedacht hatten. Die anhaltend ungünstigen politischen und

finanziellen Verhältnisse geboten den einstweiligen Stillstand. Von der

Postverwaltung erreichte man vorderhand so viel, dass die Eilwagen von

Basel und Bern nur noch bis Baden gingen und dort ihre Passagiere

und Güter an die Bahn abgaben. Hemmend trat anfangs der 50er

Jahre dem Weiterbau auch entgegen, dass man nicht wusste, was die

Bundesbehörden über den Ausbau des schweiz. Eisenbahnnetzes beschließen

würden, ob Staatsbau oder Privatbau obsiegen werde. Im Sommer

1852 entschieden sich beide Räte mit großem Mehr für den Privatbau.

Im folgenden Jahre beantragte mein Vater die Fusion der Nordbahn

mit der neugegründeten Zürich-Bodensee-Eisenbahngesellschaft und es

ging daraus die Schweiz. Nordostbahn-Gesellschaft hervor.

Bis 1858 blieb mein Vater Präsident der Direktion und später des

Verwaltungsrates der N.O.B. Tag für Tag ging er auf den Bahnhof,

erfüllt von dem lebendigsten Interesse und ängstlicher Sorge für das

Gedeihen des jungen Unternehmens. Und als er ein alter Mann

geworden, da schaute er noch vom Engenweg aus hinüber auf seine

Bahn und zählte beim Eindunkeln die Laternen, die längs der Linie

angezündet wurden. Sieben bis neun zählte er! Und wenn er sich dann

etwa freute, dass es ihm gegen die wuchtige Opposition Dr. Alfred

Eschers gelungen sei, die Verlegung des Bahnhofes ans Seeufer zu

verhindern, wer wollte es ihm heute nicht danken, wenn er am Quai

lustwandelt.

Engenweg

Dass bei der intensiven Beschäftigung meines Vaters mit der Bahn

die politischen Begebenheiten jener Zeit sehr in den Hintergrund traten,

lässt sich begreifen. Aber doch sind mir die Freischarenzüge in den

Kanton Luzern in Erinnerung geblieben; man betrachtete sie bei uns

als Raubzüge einer zusammengelaufenen Bande. Auch nur halb war

man mit dem Vorgehen gegen die „kleinen Kantone“ im Sonderbund

einverstanden. So wenig man den Einzug der Jesuiten in den Vorort-

kanton Luzern billigte und so sehr man die Entfernung dieses staats-

gefährlichen Ordens wünschte, so glaubte man doch, dass man ohne

Anwendung von Gewalt zum Ziele hätte kommen sollen. Die gewalt-

tätige Art, wie der Kanton Aargau im Jahre 1841 die Klöster aufhob,

ihr Vermögen als Staatsgut einzog und die Mönche innert kurzer Frist

aus dem Kanton vertrieb, war als rücksichtsloser Akt in der Erinnerung

geblieben.

Zu jener Zeit hatte Pfarrer Zimmermann, Vikar am Fraumünster,

großen Einfluss auf das religiöse Leben gewonnen. Er predigte ein

tatkräftiges Christentum, im Gegensatz zum bisherigen gleichgültigen

Formalismus; seine Kirche war immer gedrängt voll.

Ich war zwanzig Jahre alt, als meine Schwester Elise ins Welsch-

land in die Pension ging. Sie fuhr per Rutsche in Begleitung meiner

Mutter über Yverdon, Chalet à Gobet nach Lausanne und von dort

nach Eaux-Vives zu Pfarrer Duby.

Während ihrer zweijährigen Abwesenheit ereigneten sich viele

Dinge. Da war zuerst die Hochzeit meiner Freundin Amalie Locher

mit Herrn v. Muralt, ein prächtiges Fest in Kloten, das besonders dadurch

sich würdevoll gestaltete, dass die Großeltern der Braut gleichzeitig ihre

diamantene Hochzeit feierten. Mit Leib und Seele war ich bei dem

Fest, freute mich des Glücks meiner Freundin und hatte keinen anderen

Wunsch als ihr glückliches Los.

Meine Freude muss man mir aus den Augen gelesen haben: Andere

wollten auch mich glücklich machen und drei Heiratsanträge waren die

Folge. Das war nun aber gar nicht nach meinem Sinn; ich war gern

zu Haufe und hatte so bestimmte Meinung über das, was sich schickt

und nicht schickt, dass ich an allen etwas auszusetzen fand und dem Herrn

A und dem andern Herrn B und dem dritten Herrn C abwinkte, sobald

ich nur eine Annäherung ahnte. Mein Vater hatte das nicht gerne,

aber ich hatte meinen Kopf und wollte nicht und dabei blieb es.

Es traf sich dann günstig, dass mein Vater wieder nach Wien-

musste und ich ihn begleiten durfte. Per Extrapost ging es über

Konstanz-Memmingen-Mindelheim-Augsburg-München nach Linz, und von

dort per Schiff nach Wien; der Wagen wurde aufs Schiff geladen

Sowohl bei der Abfahrt in Linz, als bei der Ankunft in Wien wurde

geschossen, und dieser Umstand war es, dass Mama, die schon auf der

Reise nach Mailand durch das gelegentliche Schießen erschreckt worden.

war, nicht mit uns kam. In Wien lud Papa die Schweizer Militärs

ein, die zu jener Zeit auf der dortigen Militär-Akademie waren, Voegeli,

Rüscheler, Orelli, Oskar Meiss. Damals standen noch die alten Basteien

und ich hatte eine kindliche Freude an den Grenadieren mit den hohen

Bärenmützen, die an jedem Tor Wache standen.

Papa hatte seine Geschäfte in Neusiedl und während seiner

Abwesenheit nahm sich Herr v. May-Escher meiner an;

er begleitete mich in die Gemäldegalerien, führte mich

zu Dehne, dem berühmten Zuckerbäcker, zeigte mir alle

anderen Herrlichkeiten der Stadt und kaufte mir Kornblumen und Mohn

und ächte Wiener Handschuhe. Bei einer solchen Gelegenheit verlor er-

einmal sein Portemonnaie, und als er es bei der Polizei anmeldete,

frug ihn diese, ob die Dame, die er bei sich habe, auch ganz vertrauens-

würdig sei?

Über den Semmering nach Graz, durch Steiermark und Salzkammer-

gut nach lschl, Gmunden und Salzburg und von dort über Innsbruck

reisten wir heim.

Schon im nächsten Jahr, Sommer 1851, wiederholte Papa die Reise,

und diesmal war Elise bei uns; sie trug ein schwarz-gelbes Kleid, was

den Österreichern schmeichelte. Von Wien machten wir noch einen Abstecher

nach Pest und Ofen, wo wir nach der Türkei hinuntersahen.

Meine Schwester Elise machte es nicht wie ich. Sie war auch

erst aus der Pension heimgekommen und wir hatten sie kaum ein paar-

mal mit dem eleganten jungen Herrn und seinen schönen schwarzen Haaren

necken können — so war sie schon eine Braut. Der Verkündsonntag

fand in Baden statt, bei welchem Anlass Junker Georg Wyss im Letten

den plötzlich am Wechselfieber erkrankten Bräutigam vertrat. Die

Hochzeit wurde am 6. September 1853 in der Kirche in Höngg gefeiert und

das Hochzeitsessen wurde in Baden abgehalten.

Die neuen Beziehungen, welche unsere Familie mit der Familie des

Herrn Landammann Schindler bekam, waren sehr angenehme und bei

der hohen Bildung von Herrn Landammann Schindler auch äußerst

anregend. Allein die Charaktere der beiden Familienvorstände waren

zu verschieden, um ein sehr intimes Verhältnis zwischen dem Kronentor

und dem Kreuzbühl aufkommen zu lassen. Herr Landammann Schindler,

der im Drange seiner eigenen Überzeugung, entgegen der gewalttätigen

Opposition der Katholiken, dem Lande Glarus ein musterhaftes staat-

liches Schulwesen geschaffen hatte, durch welches Glarus andern Kan-

tonen voranleuchtete, Landammann Schindler, der Schöpfer der glar-

nerischen Verfassung von 1836, die auf der Tagsatzung von 1837 von

Ludwig Snell als die vollkommenste der neuern Verfassungen bezeichnet

worden war, war und blieb Magistrat; er war begeistert für die von

ihm als richtig erkannten Grundsätze und glaubte an der eigenen innern

Überzeugung festhalten zu müssen. So war er fremden Meinungen nicht

gerade sehr zugänglich.

Mein Vater dagegen schenkte jeder Meinung Gehör und

seine große Uneigennützigkeit und Herzensgüte ebneten ihm

überall den Boden, auf welchem er zu wirken hatte; er genoss eine

außerordentliche Popularität und jedem schroffen Vorgehen war er abhold.

Eine große Freude für die beiden Familien war im Jahr 1855 die

Geburt des ersten Enkelkindes, des herzigen kleinen Betheli.

In den Jahren 1856 und 1857 machte ich eine Kur in Karlsbad.

Das erste mal verkehrte ich gerne mit den dort anwesenden vornehmen

Damen, was man mir dann zu Hause vorhielt und worauf ich mich so

sehr besserte, dass es im folgenden Jahre hieß, die Damen von Zürich

seien „sehr retirées“. Für die Rückreise von Karlsbad holte uns Papa

jedes Mal ab. Im ersten Jahr besuchten wir die Leipziger Messe, wo Papa

seine Kunden Felix und Schlatter besuchte; der letztere blieb mir als

arger Hagestolz mit großer Gemäldegalerie in Erinnerung. Das zweite

Mal reisten wir über Berlin heim, wo es aber entsetzlich langweilig war.

Im Sommer 1859 waren wir in Pfäfers und Andeer. Es war

sehr heiß und man sprach viel vom lombardischen Krieg; natürlich waren

wir, in Erinnerung der von meinen Eltern 20 Jahre früher unternommenen

Reise zur Krönung des österreichischen Kaisers Ferdinand sehr österreichisch

gesinnt.

Kronentor

Wie immer zogen wir im Winter vom Engenweg ins Kronentor.

Die Eltern führten ein sehr gastfreundliches Haus und oftmals meldete.

der Gewerbsknecht eine Stunde vor Mittag, der Herr Direktor bringe

den oder jenen Herrn zum Essen mit. Viele Leute gingen ein und aus

und wer bekannter war, wurde zum Mittagessen am Sonntag

zugezogen. Dann gab es viele Gänge, guten Wein und gute Zigarren.

Gerne zeigte mein Vater bei solchen Anlässen die verschiedenen

Becher, die ihm geschenkt worden waren. Er besaß auch einen großen

silbernen, teilweise vergoldeten Tafelaufsatz in Form eines bemannten

Kriegsschiffes mit dem Wappen der Herrschaft Kyburg. Der von

Kanonen strotzende Schiffsrumpf konnte als Becher benutzt werden,

auf dem Verdecke tummelten sich kleine Musketiere, während

Matrosen auf den Strickleitern herumkletterten und von den

Mastkörben Ausschau hielten. Der Becher stammt aus dem Besitze des

Landvogtes Beat Holzhalb, der 1681 Landvogt auf Kyburg war. Mein

Vater erhielt ihn aus der Familie Finsler am Rain oder Meyer vom Steg;

er schenkte ihn testamentarisch seinem Neffen, Heinrich Escher im

Wollenhof, der sich in seinen alten Tagen vielfach seiner angenommen

hatte.

Dann und wann wurde auch zu einer „Soirée musicale“ eingeladen;

man musizierte, spielte Whist und wir jungen Damen machten den Tee,

von Kavalieren und Freundinnen umgeben. Hie und da wurde auch

getanzt. Ein Buffet mit Sulzpastetli, kaltem Geflügel, Konfitüren in

reicher Auswahl — der Stolz der Mama — stand zur Verfügung; zuletzt

wurde noch Punsch serviert. Man kam um 7 Uhr und ging um 11 Uhr.

Das Jahr 1860 brachte eine Reise nach London in Begleitung

von Caspar und Elise. Über Köln — Lüttich — Calais — Dover fuhren wir

hin. Zum ersten mal sah ich das Meer, zum ersten mal erfuhr ich,

was es heißt seekrank zu sein. Das Gefühl des Schwankens noch in den

Beinen kam ich nach London, wo wir im London Coffeehouse logierten.

Die gewaltige Stadt amüsierte mich großartig, insbesondere interessierte

mich der damals noch neue Krystall-Palast mit den lebensgroßen Nach-

bildungen urweltlicher Tiere, wie lchthiosaurus, Megalosaurus usw. Das

Wetter war leider nicht immer günstig und ich hatte noch ein bitteres

Erlebnis. Wir beabsichtigten, bei Albert Escher mit Chäppi Hess einen

Besuch zu machen und ich kaufte mir express für diesen Anlass einen

neuen Hut mit weißem Band. Wir saßen in einem Cab wohl versorgt,

da auf einmal spritzt’s auf und alle meine Schönheit wird über und

über mit Rot bedeckt. Wer ihn kennt, diesen klebrigen, schwarzen, imper-

tinenten Londoner Dreck, der nicht wegzuwaschen und nicht wegzuputzen

ist, der begreift meinen damaligen Schreck, den ich bis heute noch nicht

vergessen konnte.

Es ging hierauf mehrere Jahre, bis ich wieder zum Reisen kam;

Magenkrämpfe hielten mich ins Zimmer gefesselt und Prof. Locher

dokterte an mir herum. Aus der langen Zeit ist mir nur eine freudige

Erinnerung geblieben, eine Überraschung, die mir Prof. Locher machte:

ein Korb voll Tschupenhühner mit einem selbstgemachten Gedicht.

Nach und nach kam's dann auch besser und auf Anraten von

Prof. Hesse, der meinen Vater, der sächsischer Konsul war, besuchte,

probierte man im Sommer 1864 eine Kur in Kissingen. Ob es das

dortige Wasser war, oder die guten Bretzeln und Kuchen, die auf langen

Tischen am Kurgarten für den Frühstückstisch ausgelegt waren, oder

die Gesellschaft von Kaiser Alexander von Österreich und Abbé Lisst,

die alle dort waren, oder was immer, ich wurde gesund und eine

Wiederholung der Kur im folgenden Jahre befestigte die guten Resultate

dauernd.

Am 16. September 1866 feierten die Eltern im Engenweg die

goldene Hochzeit. Es war mein glücklichster Tag im Leben. Allseitig

geliebt und geehrt, strömten von allen Seiten Glückwünsche und Geschenke

für meine Eltern herein; sie selbst noch in guter Gesundheit freuten sich

des Tages; zwei Pärchen Enkelkinder stellten den Großvater und die

Großmutter zur Zeit ihrer Verlobung und zur Zeit der silbernen Hochzeit

dar. Acht Tage später feierten die „Jungen“ die goldene Hochzeit im

Schiff in Baden.

Im Winter 1866 begann ich mit dem stark alternden Papa in

den Wollenhof zu gehen, etwa zweimal in der Woche. Er konnte

nicht mehr gut gehen und ich half ihm da und dort, auch beim Ein-

tragen der Bücher; jedes auf einer Siedele saßen wir nebeneinander.

Abends ging er wohl noch auf den Baugarten, das neben dem Kratz-

turm stehende, der Baugartengesellschaft gehörende Gut mit prächtigem

Blick auf den See; er hatte es gerne, wenn ihn einer seiner Enkel bis

dorthin begleitete.

Im folgenden Jahre starb fein Bruder und Associé, was Papa stark

mitnahm; er fühlte seine kraft abnehmen, aber es schien, als ob seine

Herzensgüte nur noch größer und inniger würde. Es war ihm eine

große Freude, seine Enkel um sich zu haben; er erzählte ihnen dann

gerne von den alten Zeiten und was er im Engenweg gemacht und

geändert habe. Seine Vorliebe, die Zigarren mit Feuerstein und Zunder

anzuzünden, ließen aber den guten, lieben Großvater auch den Kindern als

aus einer ältern Zeit stammend erscheinen. Gerne besuchte er von Zeit zu

Zeit die Eyerbrecht, wo er in den 50er Jahren eine Seidenferggerei betrieben

hatte und wo, seit diese eingegangen, seine beiden verheirateten Töchter

während des Sommers haushalteten. Es war bei einem seiner letzten

Besuche dort, als er noch seine Freude äußerte, dass die hohe Tanne

vor der Zinne, die er als kleines Bäumchen gepflanzt, nun schon zum

Dache hinauf reiche. Heute ragt sie weit übers Haus hinaus, sie erfreute

dieses Jahr mit ihrem Schatten die folgende Generation, die nun auch

schon weiße Haare hat ... wenn das der Vater wüsste! So bauet

der Eltern Segen den Kindern Häuser.

Das Jahr 1867 brachte die Cholera-Epidemie nach Zürich. Die

Eltern und ich waren in Baden — wenn auch nicht gern gesehene

Gäste. Dort traf ich wieder einen der Schwerenöter von 1849 und

er ließ es sich nicht nehmen, mir täglich ein Bouquet zu spenden und

mir nach unserer Abreise noch täglich herrliche Blumen von Stänz in

einer großen Schindeldrucke in den Engenweg zu senden. Mägde und

Briefträger trieben ihr Gespött; aber als er dann nach 8 Tagen an

einem trüben Sonntage selbst einrückte, da machte der Regen und meine

Mama der Gärtnerei ein Ende.

Die zunehmende Altersschwäche meines Vaters hatte die Kräfte

der Mutter sehr mitgenommen; ihre Beschwerden vermehrten sich und

sie legte sich am 26. August ins Bett. Von meinen Kindsbeinen bis

zu diesem Tage hatte sie mich immer frisiert. Am 26. September feierte

sie noch meinen Geburtstag mit mir und am 30. September wurde sie

von ihren Bangigkeiten, die sie in der letzten Zeit viel quälten, erlöst.

Wir waren jetzt allein; Papa fuhr täglich in den Wollenhof und

im Winter 1868/69 kam Fräulein Cecile Escher von Berg ins Kronentor.

Zusammen machten wir gerne eine Partie Whist. Papas Kräfte nahmen

sichtlich ab und am 28. September 1870 schloss er sein tatenreiches Leben.

Pauline

Nachdem durch die Teilung der Güter das Kronentor und die

Eyerbrecht an Nanny und das Engenweghaus an Elise gefallen war,

übernahm ich den obern Teil des Engenweg und ließ durch Architekt

Brunner dorthin ein Haus projektieren, wo mein Vater so oft mit

seinen Gästen gestanden, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Im

Frühling 1871 war alles so weit fertig, dass mit dem Bau begonnen

werden konnte und ich übertrug die Arbeiten an Baumeister Baur. Ich

wohnte auf der Waid und in Neu-Dettelsau. Von letzterem Ort brachte

ich 1871 Fräulein Wellmer heim und wohnte mit ihr im obern Haus auf

der Waid. Im darauffolgenden Winter war ich im umgebauten

Kronentor, 1872 in Cham ohne den „wüsten Gast“, dann wieder in Neu-

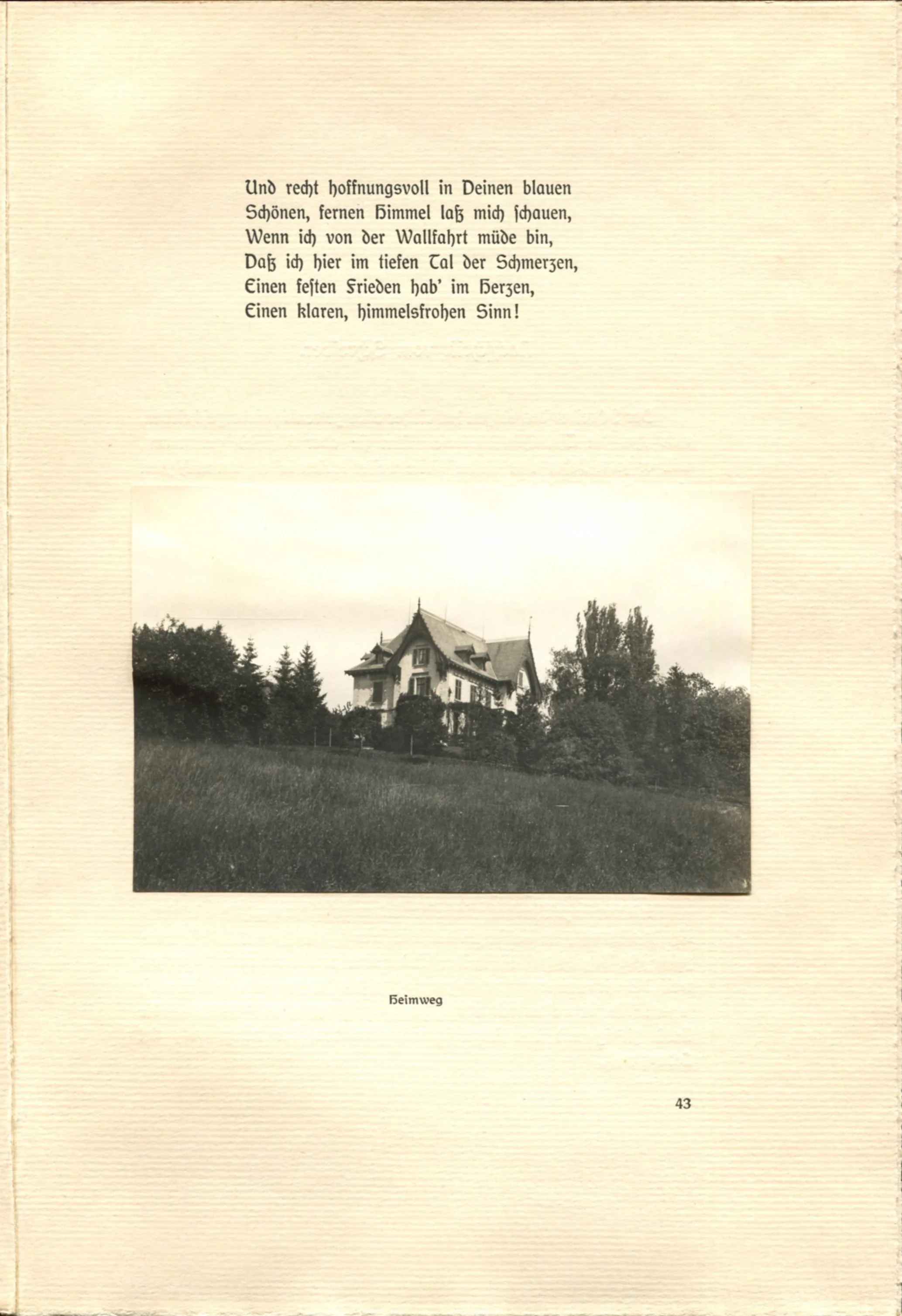

Dettelsau. Im Frühjahr 1873 wurde das Haus fertig. Der Bau hatte wenig

Verdruss gebracht. Die Einweihung des Hauses, das ich „Heimweg“

taufte, fand im Juni 1873 statt. Dekan Zimmermann hielt die Weihrede.

So war ich nun im eigenen Haus und stellte es in den Dient

der Diakonissen vom Zürcher-Krankenasyl und von Dettelsau.

Im Winter war Fräulein Cecile Escher von Berg mein Gast im Kronentor.

Der Gedanke von Pfarrer Spieß, ein Prophetenstübchen im Sinne von

Prophet Elisa Ⅱ Könige 4 einzurichten „Lass uns doch ein kleines

Obergemach mit Wänden machen und ein Bette, Tisch, Stuhl und

Leuchter hineinsetzen, dass wenn der Mann Gottes zu uns kommt, er

sich dahin verfüge“ fiel nicht gut aus; ich musste abwinken.

Meine Schwester Nanny, die ihren Mann auf der Heimreise von

Cannes in eben diesem Jahre verloren, war mein erster Gast. Regel-

mäßig kam sie später zu Tisch. Dann liebte sie zu erzählen von ihren

Gängen ins Krankenasyl, ins Bürgerasyl, ins Seminar Unterstrass und

insbesondere in die Anstalt für Epileptische. Schlicht und streng gegen

sich selbst, hatte sie eine offene Hand für alles, was die Not der Armen

und Kranken zu lindern oder edeln Genuss der Arbeitenden zu fördern

geeignet war. Das Bürgerasyl und die Anstalt für Epileptische sind

bleibende Zeugnisse ihrer segensvollen Wirksamkeit.

Als auch sie am 30. März 1893 nach nur dreitägiger Krankheit

heimging, konzentrierte ich noch mehr wie bisher meine Tätigkeit auf

Hilfeleistungen rechts und links und bekümmerte mich — soweit ich

durfte — für das Wohl meiner Schwester, deren heranwachsende Familie

für mich eine Quelle der Freude und des Interesses wurde. Schmerzlich

berührte mich der Heimgang meines Schwagers im Jahre 1902; er

war mir immer ratlich zur Seite gestanden und sein ernster, auf das

Gute und Wahre gerichtete Sinn war mir sehr sympathisch gewesen.

Fast unbemerkt, Schritt für Schritt ist nun auch für mich das Alter

eingekehrt; mein Geist empfindet zwar noch lebendig und möchte gerne

alles, was an mich herantritt und was um mich herumgeht aufnehmen,

aber die Augen und der Kopf kommen nicht mehr recht nach und

mahnen nur zu oft ans Maßhalten. Da wird’s oft stille im Hause und

trübe Gedanken möchten sich einschleichen; das Abschiednehmen von so

vielem Schönen, so vielem Lieben, so reichen Erinnerungen fällt schwer.

Dann aber tröstet mich Spittas Lied:

Freundlich hast Du mich zu Dir gerufen,